revuelta de stonewall: la noche en que el clóset ardió

- Dani Russo

- 28 jun 2025

- 5 Min. de lectura

Actualizado: 15 jul 2025

Hubo un día en el que un grupo de putos, tortas, travas, maricas, drag-queens, trabajadoras sexuales —en su mayoría de clase baja, racializados/as, marginados/as— dijo «no» al abuso de autoridad y la opresión que solía encarnar la yuta, el brazo armado del Estado.

La noche del 28 de junio de 1969 dió lugar a este evento, un momento clave para entender la gestación de lo que hoy conocemos como ¨Movimiento queer¨, dando inicio a un proceso en el cual se pasó de ser un grupo aislado a ser un movimiento social.

Con los sucesos de Stonewall comenzó a tomar forma la organización de la comunidad LGTBIQ+. Antes de esta fecha no había una noción de orgullo; lo que predominaba era el miedo (y el clóset).

¿Qué pasó esa noche?

La yuta cayó a hacer un allanamiento en el bar Stonewall Inn ubicado en el 53 de la calle Christopher Street, Greenwich Village, Nueva York, y las personas allí presentes en el bar (putos, tortas, maricas, travas, trabajadoras/es sexuales) se resistieron y así empezó la llamada ¨Revuelta de Stonewall¨. Este evento marcó el comienzo de una disputa política irrebatible de sujetos antes invisibilizados y perseguidos.

Si bien la disidencia sexual como grupo humano existía desde antes, la revuelta de Stonewall fue un acontecimiento fundante en la construcción del sentido político de la comunidad LGBTQ+.

No es casualidad que sucediera luego de un año del mayo francés de 1968: El clima de época era un caldo de cultivo para que algo brotara con fuerza. Y ese algo esto fué.

El refugio precario que se volvió trinchera

No era común encontrar lugares donde lesbianas, gays, travestis, trans, trabajadoras sexuales (y otros grupos de personas excluidas como pibes y pibas de la calle o personas racializadas) pudieran pasar el rato sin que se las hostigara. En general, eran bares sin habilitación legal donde eran “toleradas” estas clases de personas. Era común que la yuta cayera a hacer “inspecciones”, pero aquella madrugada en el Stonewall Inn no fue como otras tantas secuencias de abuso policial: la gente ahí presente se rebeló.

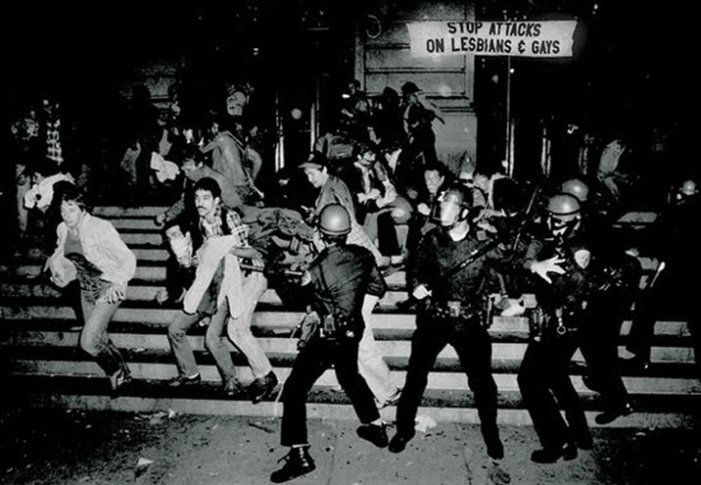

La revuelta no fue un solo episodio, sino que duró casi una semana, con enfrentamientos tanto nocturnos como diurnos entre activistas, personas queer del barrio y la policía.

Orgullo, fuego y piedras contra la opresión

El 28 de junio por la madrugada empezaron los disturbios: la gente presente en el bar le tiró con de todo a la policía (piedras, botellas y otros objetos contundentes). Ante esta reacción, la policía se atrincheró adentro del bar, que fue parcialmente prendido fuego. Llegaron más móviles policiales para dispersar a la multitud con violencia.

Se dice que Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, activistas trans racializadas (bastante icónicas luego de este suceso) estuvieron entre las primeras en resistirse al abuso policial.

el nacimiento de una lucha organizada

El 29 de junio, una cantidad de personas se reunió nuevamente en las puertas del bar, esta vez ya más organizadas, con banderas y performances artísticas provocadoras. La policía volvió a cargar con brutalidad.

Entre el 30 de junio y el 3 de julio las protestas continuaron, sumando activistas de otros sectores (feministas, estudiantes, militantes de partidos de izquierda), convirtiéndose en un símbolo de resistencia colectiva. A partir de ahí, el movimiento LGBTQ+ se politizó y surgieron grupos de activismo organizados como el Gay Liberation Front y Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR).

Lo que resulta en general curioso es que haya durado tantos días. Se podría pensar que eso refleja la cantidad de bronca acumulada por tanta represión, patologización y criminalización por el simple hecho de no encajar en el régimen heterocapitalista.

Muchas personas marginadas vieron en la revuelta una oportunidad de visibilidad y dignidad, convirtiendo la acción espontánea en un símbolo político.

Del clóset en llamas a la calle

En junio de 1970, en el 1er aniversario de la revuelta, se organizó la primera Marcha del Orgullo en Nueva York, y luego se replicó en otras ciudades.

Este hito histórico para la comunidad LGBTQ+ cambió la forma en que se concebía la lucha: de clandestina y en el ámbito privado, lidiando en soledad con el estigma, pasó a ser pública, orgullosa y confrontativa.

Y lo más importante: marcó el protagonismo de personas trans, negras y latinas, muchas veces invisibilizadas, dando lugar a una lucha interseccional, que no solo se manifestaba en contra de la opresión por identidad de sexo-género, sino también por la exclusión que generaba la raza y la clase social.

Fascismos reciclados: no pasarán

El emerger de las nuevas derechas en los últimos años puso el foco (con mucha cizaña) no solo en ¨la comunidad¨, no solo en el movimiento, sino también en el hecho de que existan personas que rompen con la heteronorma, esa que garantiza la perpetuación del régimen capitalista heterosexual.

Las precariedades y vulnerabilidades a las que nos expone esta coyuntura de viraje hacia la derecha requieren que sigamos prendiendo fuego el clóset y si es posible, hacerlo en la barricada.

Cada vez que, por ejemplo, un presidente diga que las identidades no heterosexuales ejercen la pedofilia (sí, me refiero a los dichos de Javier Milei en el Foro de Davos) o se nos quiera patologizar como antaño, es un deber ocupar el espacio público una y otra vez en rechazo a la estigmatización.

Existir es resistir. resistir también es crear

Ante un campo social fascistizado (que siempre estuvo ahí, solo que ahora se expresa con más virulencia), existir es resistir.Y apuesto por una existencia que tenga en su esencia la fuerza y la rebeldía de algún tipo de lucha constante, más allá de los derechos que el movimiento consiguió — dicho sea de paso nadie nos regaló nada, ningún partido político, dirigentes o líderes debería arrogarse la concesión de derechos o libertades cuando quienes pusieron el cuerpo fueron, durante décadas, las personas del colectivo LGBTIQ+.

uNA APRECIACIÓN PERSONAL: OPRIMIRNOS, nunca MÁS.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual y las reflexiones que puedo hacer a partir de vivencias experimentadas haciendo militancia de forma independiente quiero reafirmarme en algo particular. Esta fecha es oportuna para una reflexión y un cuestionamiento: ni el pinkwashing de los mercados ni el asimilacionismo de parte del Estado debería haber reterritorializado el potencial revolucionario de las identidades de sexo-género disidentes.

¿Es la visibilidad la única expectativa, el único horizonte político posible para ¨las disidencias de género¨?. Me pregunto si aún somos capaces de generar movimientos o fuerzas que escapen de las estructuras de organización moldeadas por el régimen heterocapitalista y el control, estandarización y pretendida sumisión de los cuerpos —entendiendo “cuerpos” como un espacio de potencialidades, flujos, afectos, intensidades, donde el concepto de “identidad” es una forma de captura o codificación de ese cuerpo.

Me pregunto si aún somos capaces de encontrar nuevas formas de existencia y de creación (o al menos, de intentarlo).

Epílogo: una invitación al porvenir

¿Qué líneas de fuga podemos cartografiar hoy, dado el contexto en el que estamos sumidos/as, sintiendo al mundo más como un espacio incierto que como un territorio para la realización de lo que algunos llaman ¨utopía¨?

Quizás en este momento las resistencias estén más ligadas a sostener(nos) y perseverar en existir, haciéndole frente de varios modos a todo aquello que pretende obturar nuestras potencias.

¿Ustedes qué piensan? Estas preguntas, estos últimos párrafos, son una invitación y una apertura a un algo, un algo que prefiero que en caso de que tenga que ser nombrado, no sea dicho solo por una individua —yo—, sino por una grupalidad. Y por esto mismo me interesa abrir el diálogo con quienes hayan llegado hasta acá con la lectura del artículo. Quisiera saber que piensan, ¿tienen algo para decir?; necesito escucharlos/as. Porque estoy convencida de que aún quedan horizontes por explorar, aún queda aquello que no se ha pensado ni se ha hecho todavía. Ya saben donde encontrarme. ¿Nos vemos?.

______________________________________________________________________________

Para contactarme también podés escribirme a mi correo: drusso@teaydeportea.edu.ar o vía Instagram @RusalkaNotDead

Comentarios